| 主題企劃 | |

| 話題篇 | |

| 你的陪伴,我需要! | |

| 實例篇 | |

| 同在,我能給的最珍貴禮物 | |

| 守護篇A | |

| 被騙了?別慌,我們在! | |

| 守護篇B | |

| 當家人遭受性傷害…… | |

| 真愛分享 | |

| 在家教育 | |

| 在家教育難?不難! | |

| 科技與家庭 | |

| 我與人工智能的意外之旅 | |

| 性別關係 | |

| 嘉瑋的後同婚姻路 | |

| 晚風習習 | |

| 黃昏戀歌 | |

| 家有浪子浪女 | |

| 愛玩娃娃機的年輕人 | |

| 家庭EQ坊 | |

| 情緒無罪,宣洩有道 | |

| 真愛交流道 | |

| 坦誠+謙卑=和好 | |

| 一笑抵萬金 | |

| 振振有辭 ?! | |

從性騷擾到性暴力,造成的性傷害有不同程度,但都不容忽視。性傷害可以發生在任何地方,包括通常認為的安全之地方,未必是在人少的小路上;而且熟人性侵非常普遍。如果家有親人是受害者,我們需要擁有一些認知,才能提供真正有益的幫助。

「我閨女出去幹活了……」

那年8月,石鎮的夕陽瑰麗一如既往,16歲的曉月吃完了晚飯,洗了碗,想去找鎮東的阿靜玩。她跨上自行車,想起近鄰姍姍與阿靜也是朋友,就在姍姍家門口停下邀請姍姍。敞開透風的門裡面,姍姍正搖著蒲扇看電視,捨不下劇情,對曉月說:「下次吧,我實在想看完這個劇。」

曉月便獨自騎車出了弄巷,穿過菜市,爬一個緩坡,轉過那個山窪就是鎮東的居民區。因為山窪晚風愜意,曉娟心情輕鬆,輕輕哼起歌來,爬到坡頂,前面有個男子回頭看了看她,她沒介意,在超過那男子的時候,只感頭上一痛,眼前一黑,跌落在地。

醒來的時候,她發現自己躺在一片草叢中,星光代替了夕陽,頭和全身都很痛,尤其是私密處。勉強坐起來,驚駭萬分─她被強暴了。

渾身顫抖,曉月不知道自己是在哪裡,驚懼間,聽到不遠處有人說笑著騎車過去了。她掙扎著往那邊走,發現就是那條通向鎮東的路,但她的自行車不見了蹤影。

非常艱難地回到家,父母見她情況不對,她說自己被搶劫了。父親帶著當時來訪的叔叔,按她的描述去了現場,甚麼也沒找到。之後的幾天,姍姍多次去找她玩,她父母總是說她不在家,去她姑姑家玩了之類。

開學的時候,曉月不再讀書了,後來談了一個男朋友。她不想隱瞞,就告訴他自己的遭遇,以及父母帶她去醫院做了檢查與處女膜修復手術,問他是否可以接受。

但這個男友隨後在同學群裡公開了他們的談話內容。這事一下就燎原了,一夜之間所有人都在議論她,一傳十,十傳百,在小鎮可說是家喻戶曉了。有看熱鬧的;有說她本來就不該一個人出去的;有討論修復後是否和之前一樣,能否看出來?⋯⋯當時流行的貼吧裡也都在談類似的事。自此,姍姍沒再見過曉月,因為曉月不出門了,姍姍也不知該怎麼面對她。

再後來的一天,曉月失蹤了,找到時是在一口井裡面,拉上來時,人已經泡得不成樣子。她在家裡留了遺書,說覺得活著太累,不想活了。

在她從井裡被撈上來後,她的母親就瘋了,總是一個人在大門口坐著,看見別人會樂呵呵地打招呼,說:「我等我閨女回來吃飯呢,呵呵,我閨女出去幹活了,還沒回來呢。」

悲劇就是這樣發生的

看到這篇真實故事,你有何感受?

是的,一個瞬間的暴行,可以發展為多重社會性、家庭性、心理性創傷的連鎖反應,最終釀成無可挽回的悲劇。在這件事上,至少我們看到幾點:

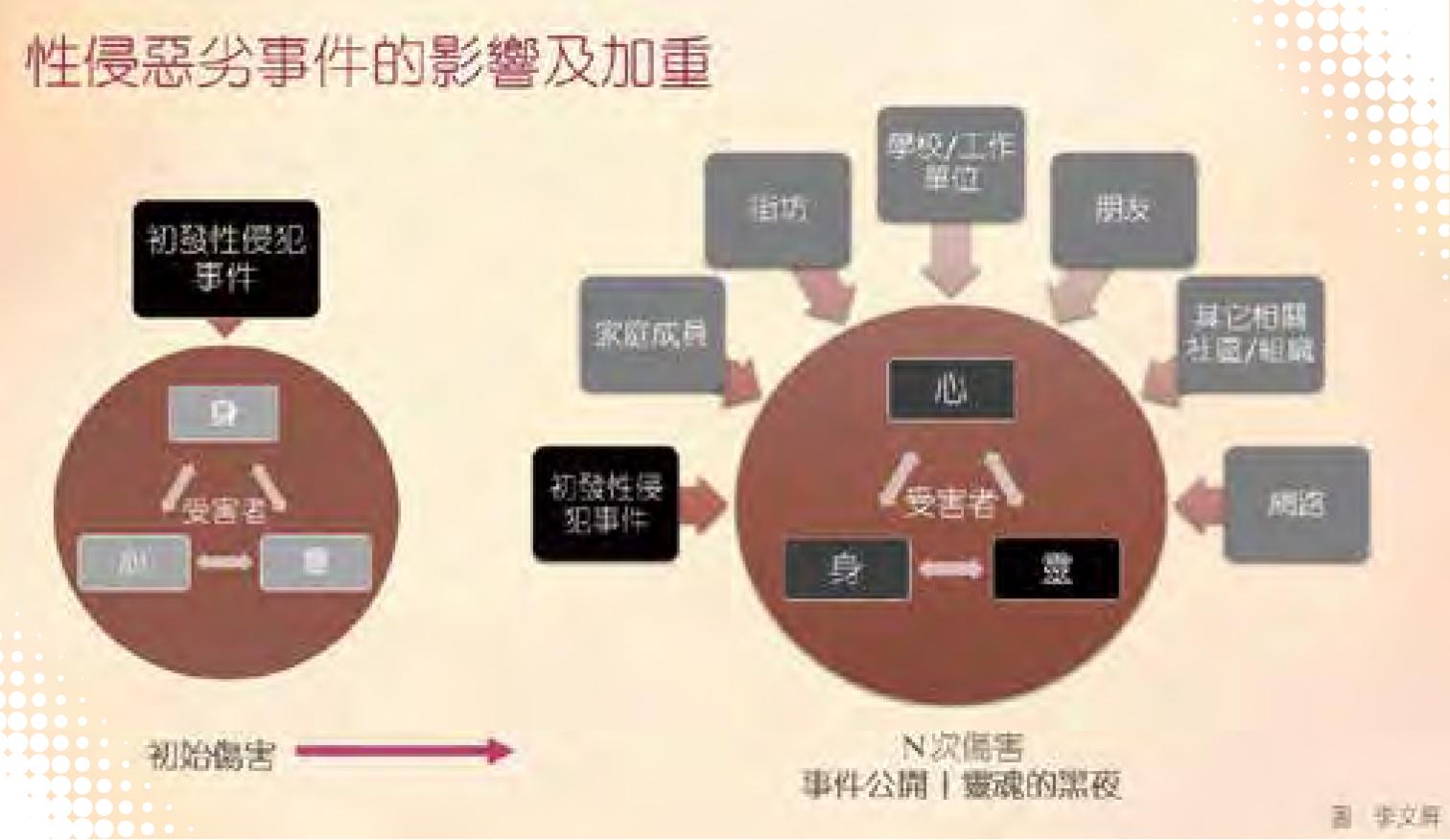

1.加害者的暴行只是暴行的起點,但他不是惟一的真兇。在一定的文化環境中,一次惡意的人身侵犯只是開始,進入一場社會、家庭與人性集體失守的惡性循環。

2.社會對受害者的冷漠與污名化,導致雪上加霜,最終致命。網路與鄉里之間的八卦、好奇、嘲諷、羞辱、無知的評論,讓曉月一而再地被「凌虐」。初發的凌辱有結束的時候,而這樣的群體凌虐一直持續,以致她無處可逃。

3.親密關係中之人的背後捅刀,讓她最後的信任與尊嚴崩塌。她鼓起勇氣說明過去,坦誠相待,期待理解,卻被公開出賣與羞辱。而發聲的公眾似乎都在看熱鬧,或責怪她,真是慢刀凌遲,讓她感到人間不值。

4.家庭倉皇隱瞞,無意中因愛補刀。父母骨子裡認同世俗價值觀,將女兒的個人價值掛在處女膜上,因無知而選擇悄悄「修復」,誰知無意中割走了女兒殘存的價值感。少女曉月內化了這樣的價值觀,自我尊嚴在她跳井之前就已低到井下的泥土裡。而她的母親,只有瘋癲才能面對無法面對的殘酷現實。

任何一起讓受害者無法走出的傷害,通常都不是單一「事件」。受害者在遭受初次傷害之後,又經歷N次心靈的強暴,最後滑入靈魂的黑夜,就像曉月一樣,有些人因此一去不能返。

性傷害可能遠比你想的更多更深

在性傷害的光譜中,性暴力對受害者造成的長期影響最大,受害者也以女性為主(90%),每十個性暴力受害者中,有一個男性。

美國每68秒有一個人遭受性侵犯,而六分之一的女性在其一生中遭受過強暴事件:94%的受害者在事發後兩週內出現「創傷後壓力症候群」(PTSD)的症狀,30%在事發9個月後仍有PTSD症狀;33%曾考慮過自殺;13%曾實際嘗試自殺。約70%的性侵或性暴力受害者經歷中度到重度的心理創傷,這一比例比任何其他暴力犯罪都高。

為了應對創傷,性侵害倖存者比一般人更容易使用毒品:用大麻的可能性為一般人的3.4倍;古柯鹼,6倍;其他重大毒品,10倍。受害者同時也面臨懷孕與感染性病的風險。

很多人誤以為,性傷害只是對身體的傷害;但實際上是一種深層心理與人格系統的創傷。性侵受害者常見的心理反應包括但不限於:

長期焦慮與恐懼:不能像以往那樣正常生活,難以面對某些聲音、氣味或場景。

嚴重的羞恥感和自責:明明是受害者,卻像罪犯一樣抬不起頭。

人際疏離,信任困難:難以相信他人,也可能害怕建立親密關係,或難以享受親密關係。

患有創傷後壓力症候群:重複性惡夢、閃回(過去創傷經驗突然闖入當下意識)、情緒崩潰、失眠⋯⋯等,生活品質嚴重受影響。

這些都在不同程度攪擾了受害者正常的生命活動。而創傷的可怕之處,不只是在於它有多痛,更在於它會悄無聲息地改變一個人看待世界、看待自己的方式,生命運作系統發生了對他們非常不利的改變。

「每次想起我小時候,想起被性侵的那些日子,想起發生在我身上所有那些令人毛骨悚然的事情,我就會發抖。」「我裡面有甚麼東西在把我拽下去。」─貝寧頓(Linkin Park樂隊主唱,41歲時敵不過把他往下拽的力量,自殺身亡。)

家人遭遇性創傷後常見的五大誤區

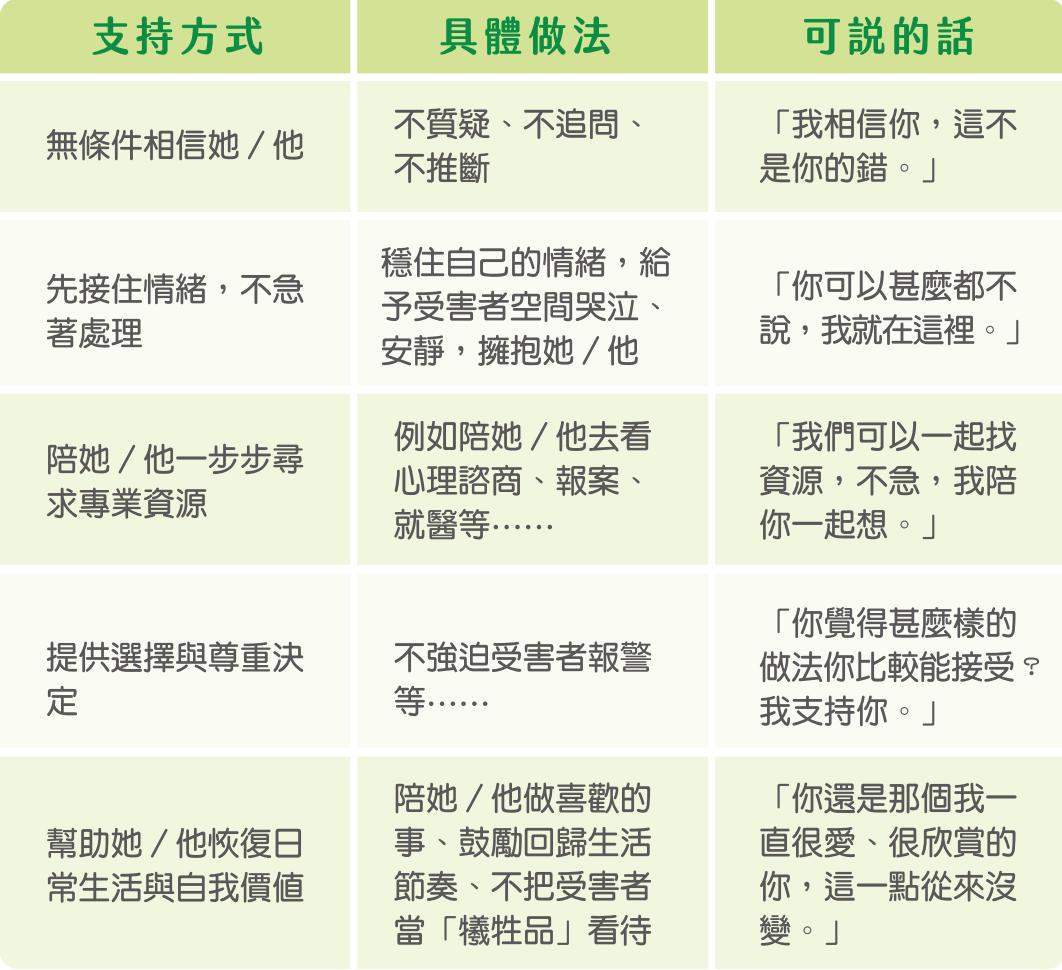

當然切望不要有這樣的事,但萬一發生,請記住最重要的三件事:相信她/他;保護她/他;陪伴她/他。

不要責怪、懷疑、分析、控制,而是成為她/他最穩定、最安全的港口,可以給她/他力量和智慧,來面對所處環境可能會施加給她/他的二次或N次傷害,在這次人生風暴中站穩腳跟。

誤區1:「這種事千萬不要聲張。」

問題不在於要不要說出去,而是在替受害者決定要不要說出去。背後的邏輯是:受害是件羞恥的事,維護體面比維護受害人更重要。但這做法會讓受害者覺得:「是我丟了這個家的臉。」讓他們新添一層額外的羞恥感。

封鎖消息不等於處理問題,反而讓創傷卡在心裡無法療癒,也是再次變相剝奪了受害者說「不」的權利。要不要說,應該讓受害者自己來決定;受害者被加害者羞辱,但可恥的應該是加害者而非受害者。

誤區2:「不要再想了,趕快把這事忘掉吧。」

這通常是家人出於愛,希望受害者「早點好起來」,但實際效果是:受害者會懷疑自己是不是太脆弱,為甚麼「就是忘不了」。

創傷不是靠「不去想」就能解決的。這就像身體有傷口,不能直接蓋起來,而要先清創、消毒、上藥,讓它按身體的節奏自然癒合。心理創傷也是一樣的道理。

誤區3: 「怎麼會去那裡?怎麼會讓這種事發生?」

這是最典型的「責怪受害者」現象。家人可能是出於震驚或無力感,試圖找個原因讓事情有個解釋,卻把責任推到了受害者身上,雪上加霜。這就讓受害者覺得:是我太笨;是我的責任;我不值得被保護⋯⋯。要知道,這是對受害者的再次傷害,是非常殘酷的事。

誤區4:「趕快走出來,談戀愛/結婚/生小孩,轉換人生就好了。」

這是許多傳統家庭的「快速修復提案」。但性創傷後的心理與生理,並不是靠外部看似「正常」的生活事件就能療癒的。催促受害者進入關係或婚姻,加速「好起來」,反而可能讓她產生更多壓抑、恐懼與親密障礙。

誤區5: 「你要堅強,我們全家因為你都亂了。」

很多家庭在創傷發生後,更關注「家庭」,忽略了受害者其實才是最需要被照顧的人。家人反過來要她/他承擔讓家庭穩定的責任,其實是加重她/他的壓力,有些無情。

家人遭遇性創傷後「五要」

那麼,怎麼做才比較好?

有效支持受害者,家人當有「五要」之心:

要尊重:受害者的身體與選擇權,只屬於她/他。

家人需要清楚明白,即便是親人,也無權替受害者決定其身體與人生,尤其在這種被侵犯的情況下。這表示─

• 不強迫她/他談或不談、不催她/他遺忘或加速好起來;

• 不替她/他決定要不要報警、要不要見誰;

• 不用「我們是為你好」為由,剝奪其選擇權。

對受害者有支持力的觀念是:「我們給你空間和支援,而不是控制和壓力。」

要信任:相信她/他說的經歷是真實的,不懷疑、不追問、不打折扣。

很多受害者會因為家人一句「真的假的?」而選擇永遠閉嘴。這樣的懷疑其實是對她/他經歷的否定,也是對加害者的變相縱容。

對受害者有支持力的觀念是:「你說的,我聽見了,我相信你。」

要將責任歸位:受害者不應該承擔加害者的錯。

在某些家庭觀念裡,會出現「你怎麼穿那樣?」「幹嘛去哪裡?」「你怎麼不小心?」這種話,試圖以「愛」的名義要求受害者自我檢討,承擔施害者的責任。但事實是,加害者才是惟一要對自己行為負責任的人。

調查顯示,遭受性侵犯與穿著無關。一個人怎麼穿、怎麼單獨行動,都不等於可以被傷害。犯罪責任只屬於那個做出傷害舉動的人。

要容納情緒:允許受害者有「不堅強」的時候。

家庭常常出於善意說「你要堅強一點」、「不要再想了」,但其實是不讓受害者有情緒─而壓抑情緒,是創傷最無聲的殺手。

對受害者有支持力的觀念是:你可以脆弱、生氣、崩潰、逃避,這些都是正常的反應。我們能承接你的真實,陪伴你走過這段艱難的日子。當家庭是受害者可以放心崩潰的地方,可以按她/他的節奏來恢復,那麼對她/他來說,就已經是一種療癒,能更好地幫助受害者建立安全感和價值感。

要維護價值:受害者不是「價值破碎的人」,而是「價值完整的受傷者」。

有些家人會用「她/他這樣以後怎麼嫁人/結婚?」等眼光來看待受害者,彷彿遭受性侵者就不再有價值。這是一種封建落後的觀念,需要由尊重人性的觀念來更新。

對受害者有支持力的觀念是:你的價值從來不是誰能拿走的,你依然完整,依然值得被愛,也值得被尊重。雖遭受不幸,你仍然是按上帝的形像所造,你價值寶貴到上帝的兒子基督願意為你捨命。

家人遭遇性創傷後五大守護行動

今生大於今世

如果家人不幸遭受性傷害,我們要竭力止損,不要讓一次傷害變成N次傷害,或讓傷害升級─至少在家庭的層面要避免。在力所能及的範圍內,給予受害者尊重、信任、支持、空間和維護。或更好,將不幸轉為機會,幫助家人從深淵上升,出落為能充分擁抱神賦價值、永恆命定,和活出精彩的人,讓今生大於今世。

![]() 作者李文屏為本會特約講師,美成國際教練學院創始人及首席指導,網站http://www.coachingforbetterinternational.com。李文屏教練在本刊的多篇精闢實用力作,請掃描QR Code,鍵入關鍵字「李文屏」或「教練」,即可賞讀。

作者李文屏為本會特約講師,美成國際教練學院創始人及首席指導,網站http://www.coachingforbetterinternational.com。李文屏教練在本刊的多篇精闢實用力作,請掃描QR Code,鍵入關鍵字「李文屏」或「教練」,即可賞讀。